秋田と水戸と神田の不思議な縁

江戸時代、秋田藩を治めた佐竹氏は、源氏の流れをくみ、もともとは常陸国(茨城県)の水戸城を本拠とする有力な戦国大名でしたが、関ヶ原の戦いでの処遇により秋田(出羽国)へ転封されました。(その時みんな美人を連れて行ったので秋田は美人が多いという俗説もあります)

で、その後水戸にやってきたのはご存知、水戸徳川家です。水戸黄門でおなじみの三代藩主光圀公が始めた主に天皇に関する歴史書編纂事業をきっかけに、「水戸学」と呼ばれる学問が起こります。家康以降、徳川幕府の権威を高めるための御用学「朱子学」を重視し湯島聖堂を中心に広めようとしますが、身内である御三家から始まった、天皇の権威を大事にしたこの学問が発展し、幕末へ思想的な一翼を担います。

そしてもう一翼を担ったのが、江戸後期、秋田出身の国学者、平田篤胤(ひらたあつたね)です。国学というのは、当時幕府の御用学問だった「朱子学」をはじめとする中国由来の儒学と異なり、日本古来の伝統を元に日本ならではものを作ろうとした文学・哲学・宗教にわたる広範囲な学問です。

平田篤胤は若いうちに秋田を出奔し、江戸で国学に触れ、「(国学で有名な)本居宣長の弟子」を自称してたくさんの書籍をよみながら出版を重ね、宗教である神道を見直して復古神道(ふっこしんとう)というものを打ち立てます。(ちなみに、「国学発祥の地」の碑が神田明神内にあります。)

平田篤胤は晩年秋田に戻り、地元で自分の学問を伝えます。その後、水戸浪士を中心として行った桜田門外の変をきっかけに、幕末の動乱がはじまります。水戸学と復古神道の考えとが結びつき、「尊王攘夷」運動の思想的な根本を支える存在となりました。

動乱は薩長同盟、大政奉還、戊辰戦争と展開していき、東北は「奥羽越列藩同盟」という同盟で旧幕府側として戦ったのですが、秋田藩だけは平田の影響もあり官軍側について、周囲を敵に囲まれ苛烈な戦争を繰り広げることになりました。旧幕府側で最強クラスの山形・酒田藩との激戦地となり、逆に軍の近代化に遅れていた秋田藩は大きなダメージを受けます。

水戸藩も官軍側と幕府側で藩内が分かれ、血で血を洗う戦いを戊辰戦争の終末期まで続けることになります。

現在、秋田県の教育水準が高いのは有名ですが、茨城県も上位にあります。双方とも学問が根ざしている土地、という影響があるように思います。ただ、それだけでは難しい状況というのは歴史にはあるのかもしれません。

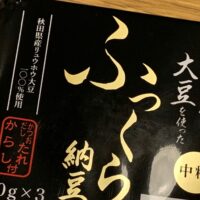

このお話だけだと何なので、もう一つ不思議な縁を。秋田も茨城も、「納豆発祥の地」と言われます。ルーツのお話は同じで、平安時代末期、武勇名高い源義家が東北に向かう途中もしくは東北で、煮豆の残りが発酵してできたと伝えられています。

「納豆食う人、色白美人」という言葉は昔からあるようです。縁というか納豆の糸というか。賢くて美人、秋田も水戸も歴史に根ざした素敵なところです。

…とまあここまで書いてきて、この週いち秋田の「東京の中の秋田を探そう」というコンセプトに則って考えると、あんまり東京というか神田との繋がりがあまりないなぁと。あ、神田明神の門前に天野屋さんという有名なお店があり、芝崎納豆という銘品があるので納豆つながりはあります(”芝崎”は、神田明神が今の場所に来る前、もともと将門を祀っていた大手町の地名で、上記写真の国学の碑文にもありますが、神田明神の宮司は芝崎氏が代々務められていたそうです)。

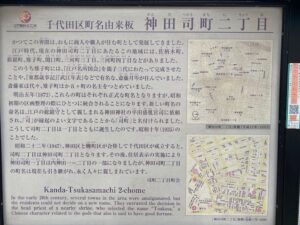

しかし、偶然見つけたのです。正月のあいさつ回りの途中、ふと町名の由来が書いてあるパネルを読んでみるとこう書いてありました。

「新しい町名の命名は…、神田神社の宮司、平田盛胤宮司に依頼され…」

平田盛胤宮司、その場でスマホで検索したら、平田篤胤から数えて4代目の当主と書いてあるではありませんか。マジですか。

平田篤胤のことを調べ始めて結構経ちますが、神田祭の氏子で、神田祭の神輿も担ぐ私が、そして司町二丁目町会の町会長には親戚のおじさんが就任するというのに、もうほんとに全く知りませんでした。

本当に不思議な縁だなぁと思ってさらに調べ始めると、また面白いことが分かったのですが、それは次の機会に。(続きの記事はこちら)

;)

この記事へのコメントはありません。